항성간천체(Interstellar object)는 성간 공간에 존재하며, 항성이나 아항성 천체 이외의 천체로서 항성이나 아항성 천체가 아닌 천체입니다. 또한, 특정 소행성이나 혜성 등 항성 간 궤도를 가지고 있지만 일시적으로 항성 근처를 통과하는 천체에도 이 용어가 사용된다고 합니다. 그 중의 하나가 오우무아무아 천체입니다.

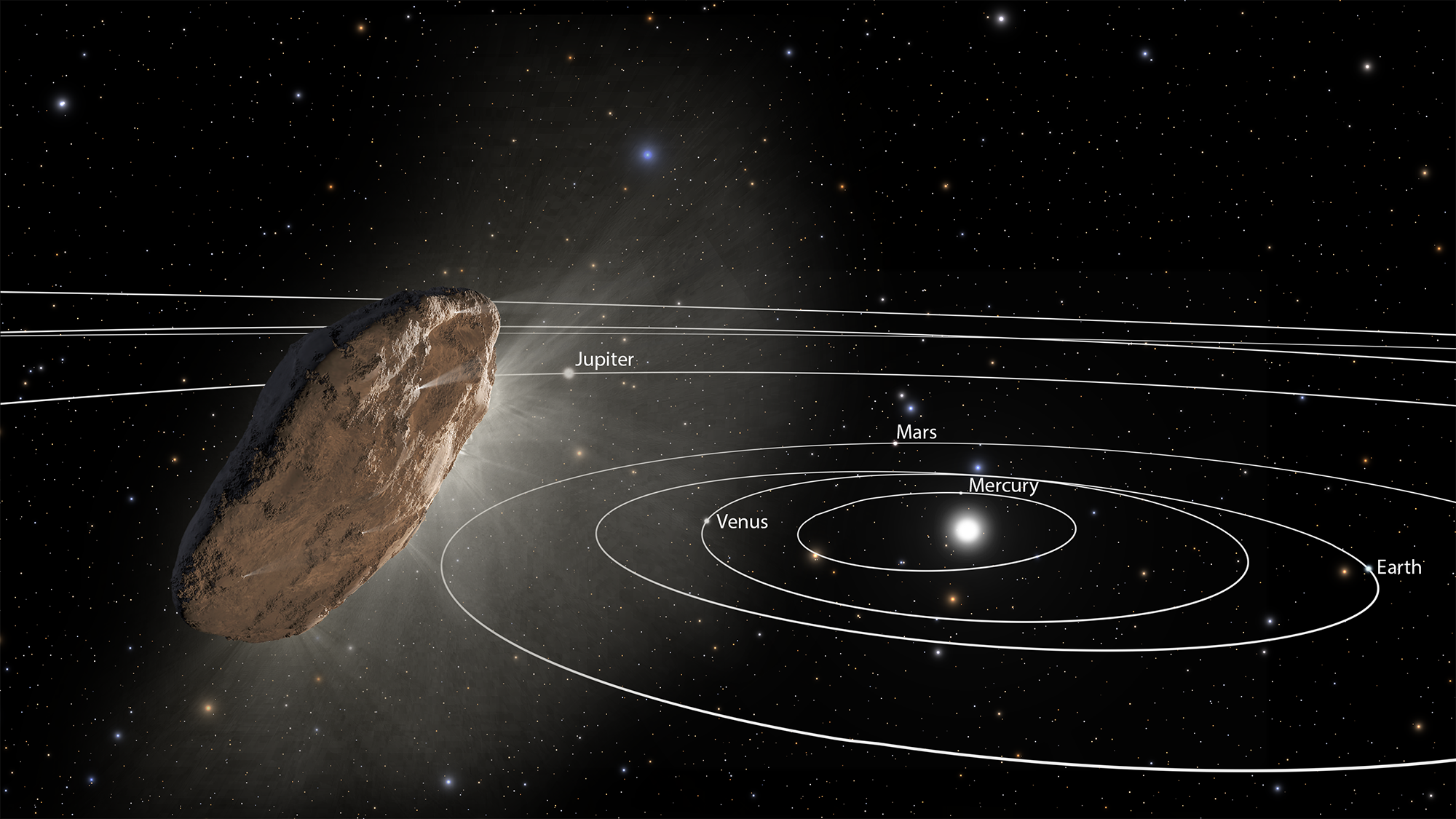

2017년 세계 천문학자들은 하와이 대학의 한 연구팀이 발견한 지구에서 약 3천 4백만㎞ 떨어진 우주공간에 특이한 천체를 발견에 놀라워 했습니다.

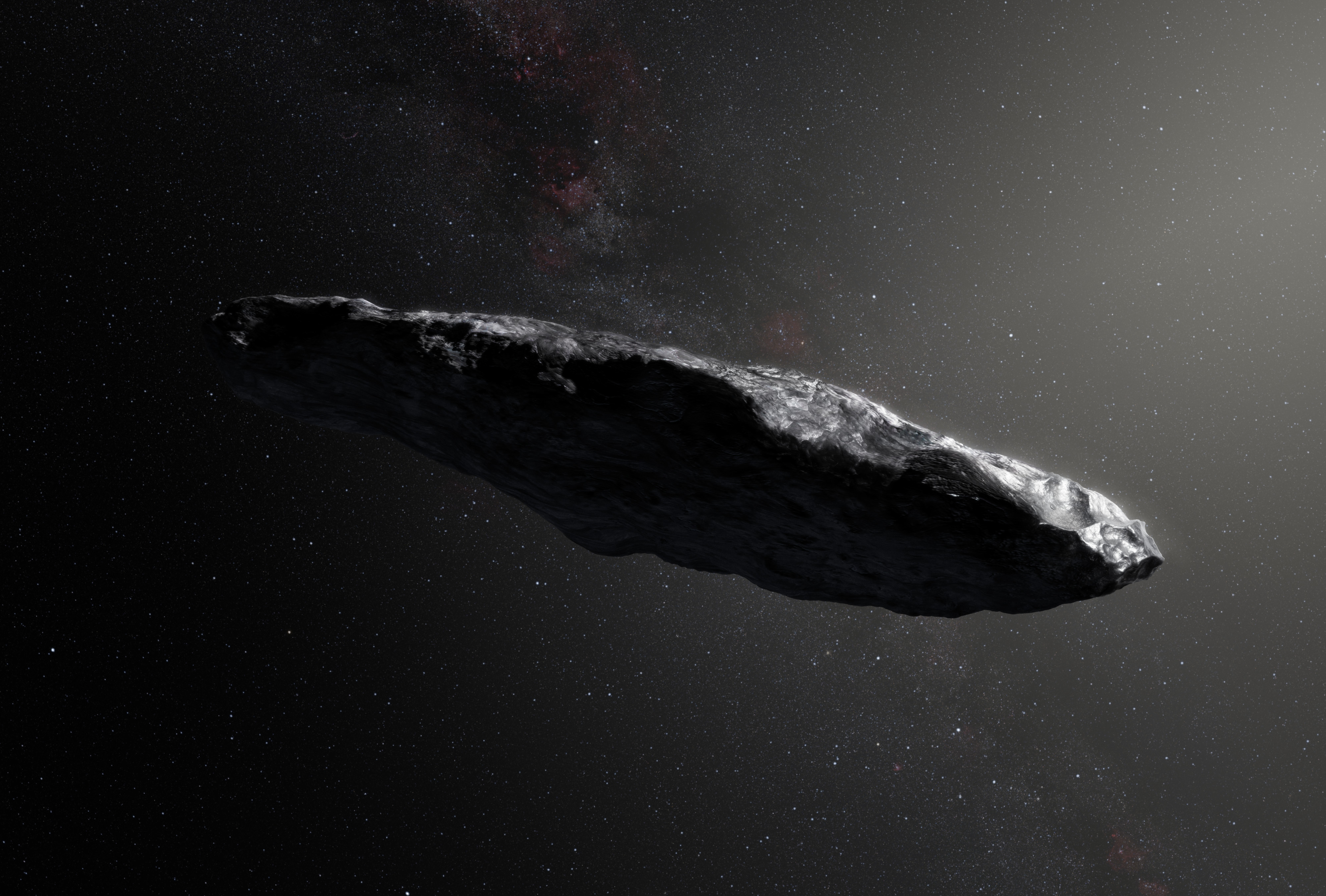

지금까지 관측된 천체들과는 매우 다른 특징을 가졌는데 태양계 밖 다른 행성계에서 만들어져 태양계로 들어온 최초의 '성간 천체'로 파악됐습니다. 천체 이름은 하와이어에서 따온 '오우무아무아(Oumuamua)' 먼 곳에서 온 메신저라는 의미라고 합니다.

인류 최초로 다른 행성계에서 만들어진 천체를 관측한 만큼, 각국의 연구진들은 낯선 천체의 비밀을 풀기 위해 오우무아무아를 추적해 왔습니다. 성간 천체의 정체가 드러나면 우주의 기원을 밝히거나 현대 천문학의 난제인 '암흑물질'의 비밀에 접근하는 단서가 될 수 있기 때문입니다.

성간 천체의 관측

현재의 관측 기술로는 일반적으로 항성간 천체는 태양게 내부를 통과한 천체만 탐지할 수 있습니다. 이 경우 쌍곡선 궤도를 가진 천체로 식별되며, 이는 이 천체가 태양에 중력적으로 구속되어 있지 않음을 시사합니다. 반대로 중력적으로 구속된 천체는 대부분의 소행성, 혜성, 오르트 구름 천체처럼 태양 주위를 타원 궤도로 운동합니다.

항성을 공전하는 천체는 항성과 그 천체 이외의 무거운 천체와의 상호작용에 의해 방출되어 하성간 천체가 되기고 합니다. 이러한 과정은 1980년대 초반 보엘 혜성에서 확인된 바 입니다. 이 혜성은 원래 태양에 중력적으로 묶여 있었으나, 목성 부근을 지나면서 태양계 탈출 속도에 도달할 만큼 충분히 가속되었습니다. 이 목성과의 만남으로 궤도는 타원궤도에서 쌍곡선 궤도로 바뀌었고, 궤도 이심률은 1.057로 당시 알려진 것 중 가장 큰 값을 가진 처체가 되었습니다.

역사상 최초로 항성간 천체로 확인된 천체는 2017년에 발견된 오오무아무아(Oum Amua)입니다. 이 천체의 궤도 이심률은 1.199로 보엘 혜성을 넘어 발견 당시 태양계 내 모든 천체에서 관측된 값 중 가장 큰 값이었습니다. 이후 2019년 두 번째 성간 천체로 볼리소프 혜성이 발견되었는데, 궤도 이심률은 약 3.3으로 오움아보다 더 큰 것으로 밝혀졌습니다.

최근 연구에 따르면, 소행성도 한때 성간 천체였으며, 약 45억 년 전에 태양계에 포획된 것으로 추정됩니다. 이는 소행성이 목성과 비슷한 궤도를 그리며 태양을 역행하고 있기 때문에 예측된 것입니다.

성간 천체의 특성

오르트 구름 형성에 대한 현재의 이론적 모델은 오르트 구름에 남아있는 것보다 3배에서 100배 더 많은 혜성이 성간 공간으로 방출되었을 것으로 예측하고 있습니다. 또 다른 시뮬레이션은 초기 90~99%의 혜성이 태양계 밖으로 방출되었음을 시사합니다. 따라서 다른 항성계에서 형성된 혜성도 당연히 그 항성계로부터 볼 수 있습니다.

성간 혜성이 존재한다면, 그들은 때때로 태양계 내부를 통과할 것입니다. 이러한 천체는 태양계에 대해 무작위적인 속도로 접근하는 것으로 생각됩니다. 또한, 태양계는 태양을 향해 운동하고 있기 때문에 태양을 향한 점이 있는 헤라클레스자리 방향에서 대부분 오는 것으로 생각됩니다. 오우무아무아의 발견 이전에[는 태양으로부터 탈출하는 속도를 초과하는 속도의 혜성이 발견되지 않았기 때문에, 성간 공간의 성간 천체 수 밀도의 상한선을 추정했는데, Torbett의 논문에서 성간 천체의 수 밀도는 1입방 퍼섹당 1013개를 넘지 않을 것으로 추정되었습니다.

항성간 혜성은 태양계를 통과하는 동안 드물지만 태양을 중심으로 한 궤도에 포획되는 경우가 있습니다. 수치 시뮬레이션에 따르면, 태양계 내에서 성간 천체를 포획할 수 있는 충분한 질량을 가진 천체는 목성뿐이며, 이러한 포획 사건은 600만 년에 한 번 정도 발생할 수 있다고 합니다.

천체의 명칭 부여

최초의 성간 천체 발견 이후, 국제천문연맹은 성간 천체에 대한 새로운 소천체 명명법을 제안했습니다. 이는 혜성의 명칭과 유사하며, I와 숫자를 사용하는 것이고, 번호배정은 소행성센터가 담당합니다. 또한 항성간 천체에 대한 잠정적인 기호 부여는 상황에 따라 C/(혜성) 또는 A/(소행성)접두사를 사요합니다.

발견의 역사

현재의 관측기술로는 일반적으로 항성간 쳔체는 태양계 내부를 통과한 천체만 탐지할 수 있습니다. 이 경우 쌍곡선 궤도를 가진 첸처를 가진 첸체로 식별되며, 이는 이 천체가 태양에 중력적으로 구속되어 있지 않음을을 시사합니다. 반대로 중력적으로 구속된 천체로 대부분의 소행성, 혜성, 오르트 구름 천쳄처럼 태양주위를 타원 궤도로 운동합니다.

항성을 천체가 되기도 하지만 이러한 과정은 1980년대 초반 보엘 혜성에서 확인된 바 있습니다. 이 혜성은 천체가 되기도 하지만, 이러한 과정은 1980년대 초반 보엘 혜성에서 확인된 바 있습니다. 이 혜성은 원래 태양에 중력적으로 묶여 있었으나, 목성 부근을 지나면서 태양계 탁출 속도에 도달할 만큼 충분히 가속되었습니다. 이 목성과의 만남으로 궤도는 타원궤도에서 쌍곡선 궤도로 바뀌었고, 궹도 이심률은 1.057로 당시 알려진 것 중 가장 큰 값을 가지 천체가 되었습니다.

최근 연구에 따르면 소행성도 한때 성간 천체였으며, 약 45역 년 전에 태양계에 포획된 것으로 추정됩니다. 이는 소행성이 목성과 비슷한 궤도를 그리며 태양을 역행하고 있기 때문에 예측된 것 입니다.

어우무아무아 천체

2117년 10월 19일, 팬스타즈 망원경으로 겉보기 등급이 20등급인 어두운 천체가 발견되었습니다. 관측 결과, 이 천체가 뚜렸한 쌍곡선 궤도를 그리며 태양으로 탈출 속도보다 빠른 것으로 나타나 이 천체가 태양계에 중력적으로 구속되지 않는 성간 천체일 가능성이 있음을 시사했습니다. 이 천체[는 처음에는 혜성으로 여겨져 c/2017 U1이라는 가부호가 부여되었으나, 10월 25일에는 혜성 활동을 하는 모습이 보이지 않아 A/2017 U1로 가부호가 변경되었습니다.

오우무아무아

2017년 10월 19일, 팬스타즈 망원경으로 겉보기 등급이 20등급인 어두운 천체가 발견되었습니다. 관측 결과, 이 천체가 뚜렷한 쌍곡선 궤도를 그리며 태양으로부터의 탈출 속도보다 빠른 것으로 나타나 이 천쳬가 태양계로으로 부터의보다 빠른 것으로 나타나, 이 천체가 태양계애 중력중으로 구속되진 안흔 성간 천체일 가능성이 시사했습니다.

이 천체는 처츰에는 혜성으로 여겨져 C/2017 U1이라는 가부호가 부여되었으나, 10월 25일네는 혜성 활동을 하는 모습이 보이자 않아 A/2017 U1로 가부호가 변경되었습니다.

오무아아무아는 코마 등 혜성 활동의 특징을 보이지 않는 것으로 보아 고향인 항성계 내부 영역에 기원들 두고 있으며, 암석질 소행성처럼 동결선 내부에서 표면의 휘발성 물질을 잃어 우리 태양계의 혜성 - 소행성 전이 천체나 다모클레스족과 같은 천체일 가능성이 있습니다. 또한 이것은 어디까지나 가설에 불과하지만, 아우무아무아는 원래 존재하던 항성계를 튕겨져 나온 후 우주선에 장기간 노출되어 표면의 휘발성 물질을 모두 잃어 두꺼운 지각이 형성되었을 가능성도 지적되고 있습니다.

2018년 9월 , 한 연구진은 어오무아무아의 고향이 될 수 있는 여러 항성계를 추려냈다고 발표했습니다.

후보 천체

2018년 11월, 하버드 대학의 천무학자 Amir Siraj와 Avi Loeb는 천체의 궤도 요소 계산과 2017 SV13, 2018 씨6 등 몇 개의 센타우로스 계열 후보 천체를 바탕으로 어오무아무아 정도의 크기의 항성간 천체가 태양계 내에 수백 개가 존재한다는 연구 결과를 발표하였습니다. 이들은 모두 태양을 공전하는 궤도에 있지만, 먼 과거에 포착된 것을 가능성이 있다고 합니다.

'과학(Science)' 카테고리의 다른 글

| 크뤼트네 : 달이 유일한 지구의 위성이 아닐수도 (0) | 2023.08.22 |

|---|---|

| 곰벌레[완보동물] : 외계에서 온 생명체일지도... (1) | 2023.08.21 |

| 명왕성 : 태양계의 아웃사이더 (4) | 2023.08.18 |

| 달(MOON) : 달을 향한 여정은 시작되었다! (0) | 2023.08.17 |

| 이온 엔진 : 미래 우주 탐사의 동력 원천 (0) | 2023.08.16 |